깨알 같은 김별아 미실 작가노트

근자 강원문화재단 이사장 자리를 연임하게 된 소설가 김별아 선생이 나랑은 실은 그의 작품으로 말하면 미실로 인연이 이어졌다.

가깝게는 같은 연세대 문과대 출신이요,(그는 국문과 나는 영문과다) 학번은 내가 두 해 빠르나 실상 같은 시대 같은 신촌 공기를 호흡했으니

그때 인연이 있지 않을까 하겠고, 실제 그 좁은 문과대 건물을 오가며 마주친 날은 많았겠지만, 그 시절에는 그가 나를 몰랐듯이 그 또한 나를 알 턱이 없었다.

작가로서만이 아니라, 개인 김별아라는 이름을 내가 각인하게 된 때는 그가 2005년 제1회 세계문학상 수상작으로 미실이 당선되었을 때였다.

세계일보가 제정한 이 초대 문학상은 당시로서는 상금이 1억원이라 해서 화제가 되었거니와,

그에서 미실이라는 소설로 그가 당선자로 선정되었다 해서 내가 놀랐으니

그 미실은 아시다시피 까마득히 역사에서는 매몰되었다가 이른바 화랑세기를 통해 화려하게 부활한 신라사 일대 여걸이었다.

다만 미실을 불러낸 저 화랑세기는 오래전에 실전失傳된 것으로 간주되다가 1989년과 1995년에 각각 필사본 형태로 출현하면서 격렬한 진위 논쟁, 곧,

그것이 신라 중대 사람 김대문이 쓴 그 화랑세기인가? 아니면 후대 누군가가 그의 이름을 빌려 지어낸 역사소설인가 하는 논쟁이 격렬했거니와

내가 이 업계 몸담을 당시에는 실은 그 논쟁은 이미 끝난 터였다.

그 이전 이미 한바탕 그것을 둘러싸고 기존 역사학계를 중심으로 격렬한 논쟁을 벌이다가 소강상태로 접어들었으니,

그 양상을 말하건대 그것이 진짜 화랑세기다 라는 주장은 서강대 사학과 이종욱 선생 정도가 외로이 남아있을 뿐이었고,

그런 까닭에 역사학계에서는 그 이름을 입에 담는 일조차 금기시하는 형국이었다.

이것이 1차 논쟁이었다면, 2차 논쟁은 실은 내가 불을 붙였고, 내가 주도했다.

다만, 계기가 있어야했는데, 마침 그때 이종욱 선생이 화랑세기 역주본 출간을 준비하던 무렵이었다.

1차 대전에는 내가 간여할 여지가 없었다.

또 다른 화랑세기 판본이 공개된 95년 무렵만 해도 나는 기자이기는 했지마는 당시 체육부 기자였으니, 끼어들 여지가 없었다.

그러다가 저 역주본이 출간될 무렵에는 문화부 학술 담당 기자였던 까닭에 그 논쟁에 끼어드는 것을 넘어서 내가 직접 전장에 뛰어들었다.

그것을 나로서는 집대성한 것이 2001년 초반에 내어놓은 화랑세기 또 하나의 신라(김영사)였다.

아다시피 나는 진본론에 섰으며, 내가 수십 번 골백 번을 읽으면서 검토한 결과

화랑세기는 김대문의 그 화랑세기일 수밖에 없었으니, 그것을 나로서는 다각도로 정리한 것이 저 단행본이었다.

한데 그 화랑세기를 주된 근거로 삼은 역사소설이 나온 것이다.

그 전에 이종욱 선생이랑 이야기를 나눌 적에 이 화랑세기는 진위논쟁과 관계없이도 드라마나 영화로 나왔으면 좋겠다는 말을 나눈 적이 있거니와,

나는 문학 쪽에서는 누군가는 놓칠 리 없다 생각하던 중이었다.

그러는 와중에 김별아 선생이 저 미실을 턱 하니 들고 나와서 상금이 아주 많은 문학상을 타간다는 소식을 접한 것이다.

그때까지 김별아라는 이름이 나한테는 여전히 생소했으니, 그런갑다 하고는 말았지만,

그러면서도 그런 생각은 했더랬다.

틀림없이 내 책을 보기는 했을 텐데?

라고 말이다.

그래서 직후 그 소설책을 입수해 훑었더니 아니나 다를까 내 이름과 내 책을 논급하고 있었다.

한데 세상은 참말로 좁아서, 더구나 같은 시절 같은 대학 공기를 호흡했으니, 이래저래 걸리는 인연이 왜 없겠는가?

나는 군 복무를 끝내고서는 88학번 후배들이랑 같은 학년 코스를 밝았으니,

그에서 친하게 된 여자 후배(영문과는 남자가 씨가 말랐다)가 다름 아닌 김별아 선생과는 절친 중의 절친이었고 무엇보다 술 친구였다.

언젠가 한 번 썼듯이 그런 별아 선생을 직접 만나기는 문학상 수상 직후 어느 뒤풀이 자리였으니,

그러다가 근자 다시 자주 교유하게 되어 이런저런 인연들을 짙게 쌓아가게 되니, 그 고리가 바로 저 후배였다.

나랑도 절친이고 별아 선생도 절친인 그 후배를 통해 다시금 인연이 이어져 오늘에 이른다.

그런 별아 선생이 내가 퇴직하고선 남영동 사저에다가 술집을 냈다는 소문을 접하고서는

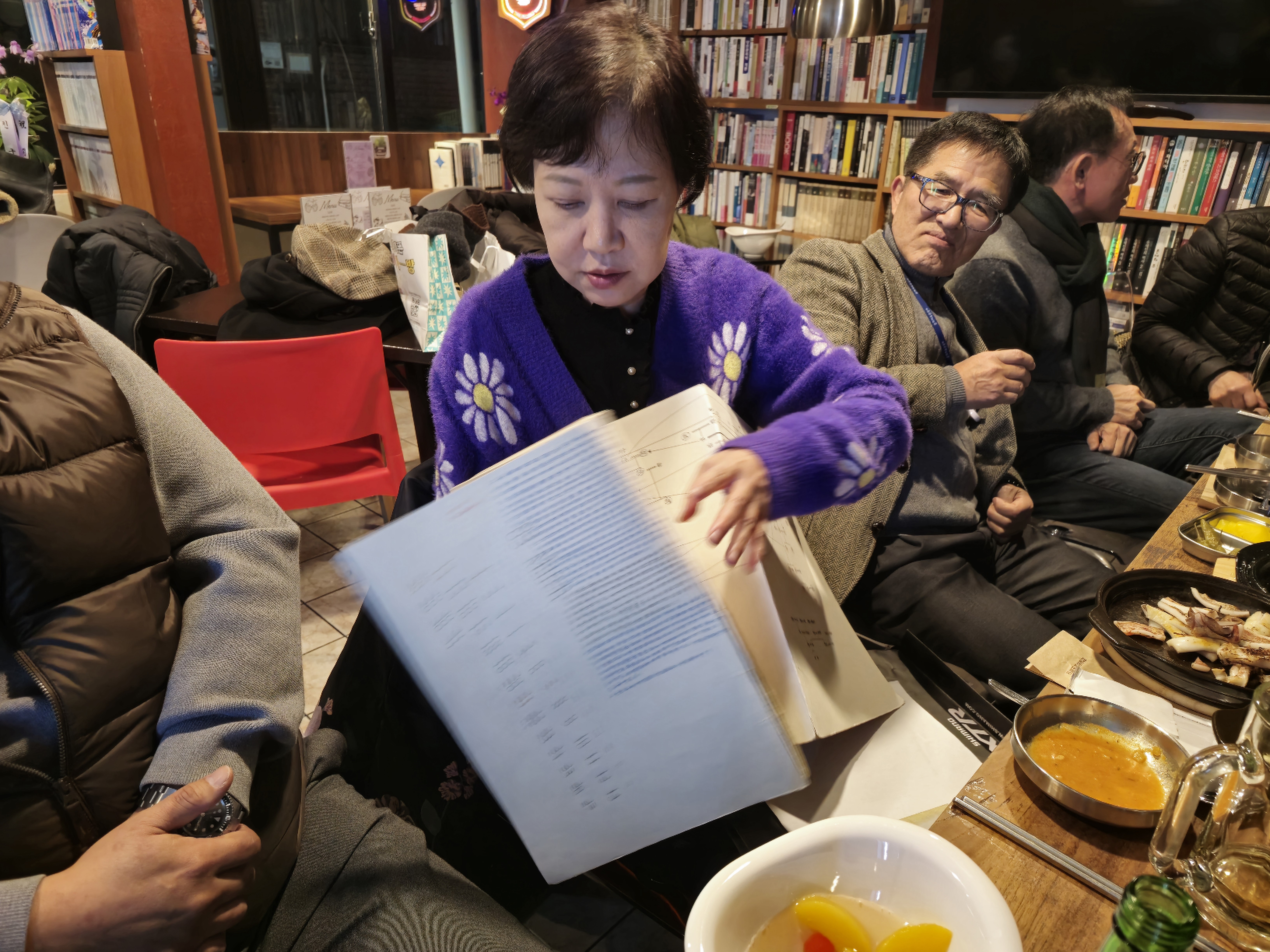

굳이 그 술먹는책방이라는 누추한 곳을 찾아 어제 독서모임 같은 작은 모임을 가졌으니,

이 얼마나 또 눈물겹게 고마운 일인가?

다만 문제는 나였으니, 그 자리 중간에 나는 일어설 수밖에 없었다.

3개월 유럽을 싸돌아다닌 그 여파, 곧 시차 적응에 여전히 실패해 자리를 끝까지 지킬 수 없어 슬그머니 빠져나와서 그만 뻗어버리고 말았다.

그 자리는 김별아 팬클럽? 모임 같은 그런 성격이라고 나는 보는데, 열댓명 모인 그 자리에 김 작가는 미실 작가노트를 들고 나왔다.

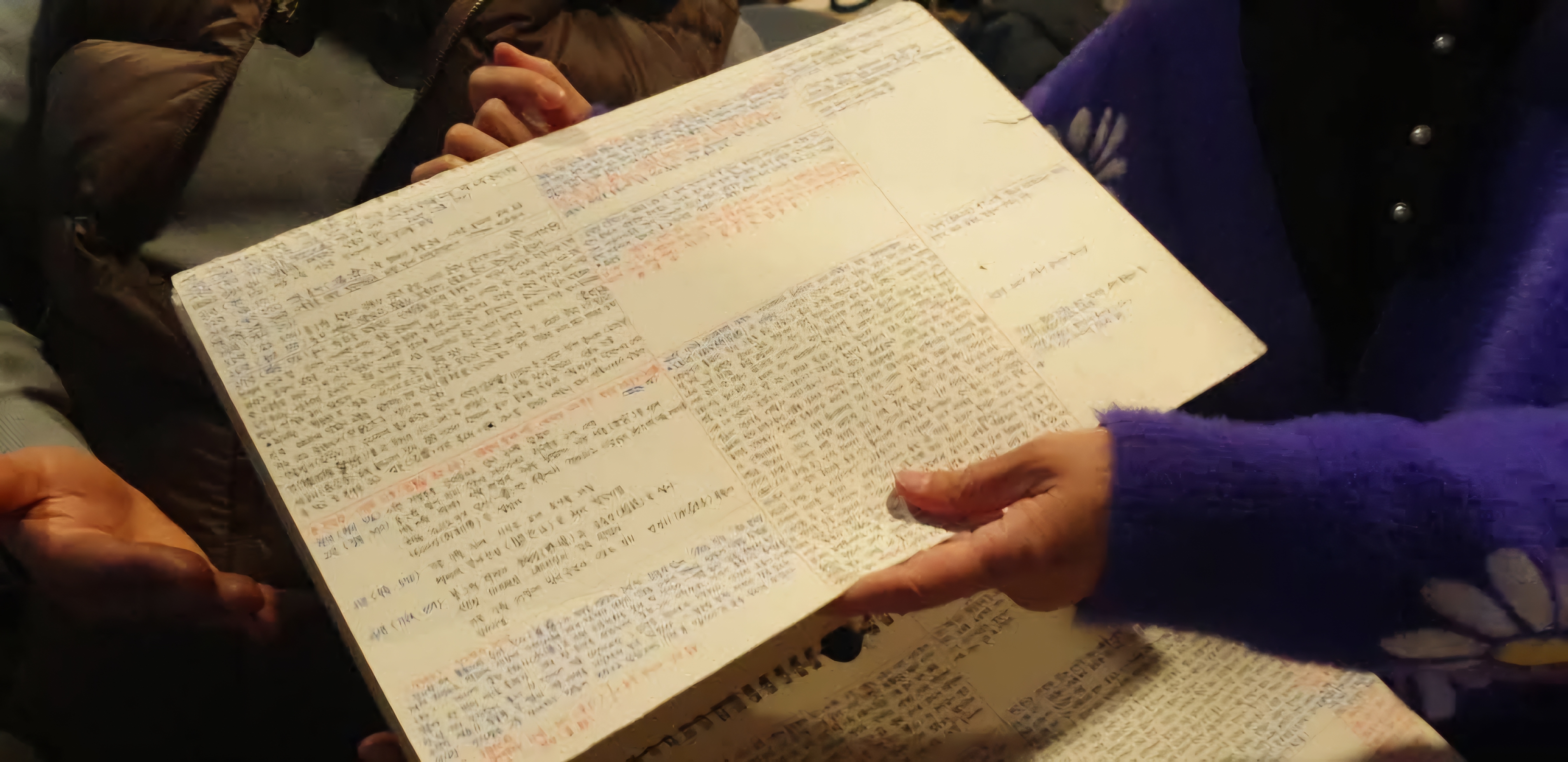

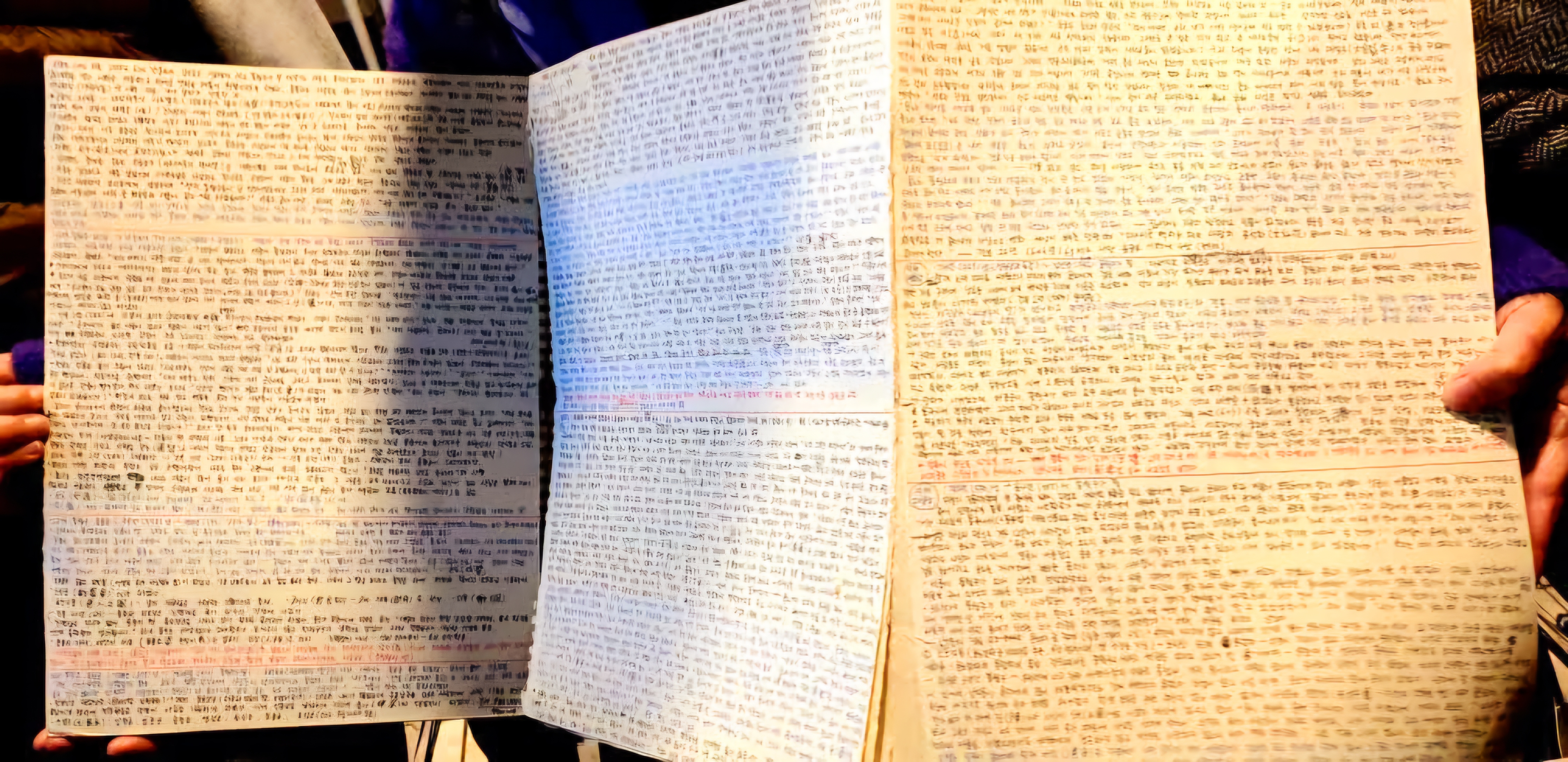

그 작가노트는 실은 이상해서 살피니 한달치 한장씩 넘기게 되는 큰 달력이었다.

그 대형 달력을 작가노트로 썼더라.

그 여백이랄까 하는 공간은 진짜로 깨알 같은 글이 수두룩빽빽했으니 뭐냐 살피니

삼국사기와 삼국유사, 그리고 화랑세기 비교표였다.

예컨대 특정한 인물, 혹은 특정한 사건과 관련해 삼국사기에는 어찌 기술되어 있고,

삼국유사에서는 어떠하며, 그것이 화랑세기에는 어찌 나타나는지를 칸을 나누어 깨알같이 적어놨더라.

이 작업을 김작가는 태백에서 했다 한다.

저런 작업은 내가 화랑세기 책을 내면서도 하지 못한 일인데, 그렇게 준비했더라.

나아가 휙 훑으니 미실과 관련한 주요 인물들 계보, 그러니깐 삼국사기와 삼국유사, 그리고 화랑세기를 버무린 계보도를 따로 그려놓은 게 아닌가?

저런 철저한 준비가 있었기에 저와 같은 역작이 나오지 않았겠는가?

보니 저 작가노트를 김작가가 애지중지하는 모양이라,

그런 모습을 보면서 나는 서둘러, 그리고 내일이라도 당장 박물관에 기증하라 했지만, 그런 생각이 아직은 없는 모양이다.

주저하는 그를 보고 내가 그랬다.

"아깝다 생각하지 말고 빨리 보내 버려라. 당신이 가지고 있으면 망실 우려가 크고, 이제는 놓아줄 때다.

그 자체 역사 사료이니 보내는 것이 좋다. 기증받는 데 부탁해서 부본 카피본 떠서 받은 걸로 하고 보내는 것이 좋을 것 같다.

결심하면 내가 두어 군데 가면 좋을 박물관을 당장 소개하겠다."

그랬으면 싶다.