신동훈의 사람, 질병, 그리고 역사

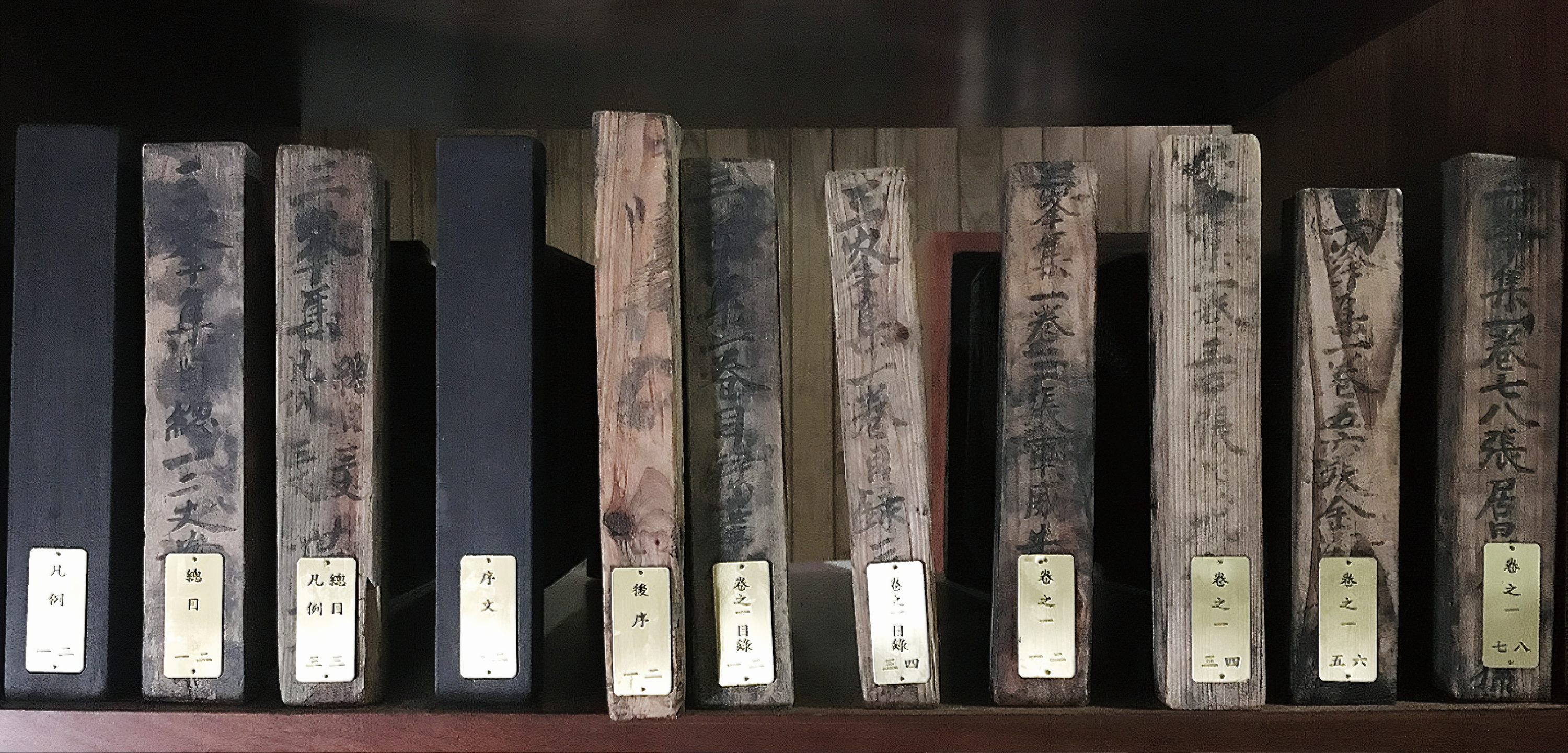

다양한 제책 기술: 폼잡는 목판

초야잠필

2025. 2. 11. 10:28

반응형

결국 이건 김 단장께서도 쓰신 내용이지만

전통시대의 우리나라 목판은 목판 만드는 것 자체가 목적인 것도 많았을 것이다.

대표적으로 팔만대장경.

이건 필자가 보기엔 목판 각출 자체가 목적이다.

책을 만들어 찍어내는 건 그 다음 이야기고,

길이 전할 법보 목판을 만들어 내는 그 자체가 더 큰 목적이었을 것이라는 말이다.

조선시대에도 이런 목판 자체가 목적인 경우가 꽤 있었을 것으로 본다.

이런 부분까지 더 하면,

우리가 조선시대에 필사, 활자, 목판 중에 무엇을 선택할 것인가 하는 것은

우리가 인쇄물을 만들기에 앞서 복사할 것인가, 인쇄할 것인가를 고민하는 것보다

훨씬 많은 점을 고려해야 할 것이다.

목판 자체가 목적인가,

완벽한 교정이 목적인가,

보안이 목적인가,

소수 사람이 보는 출판물이 목적인가

되도록 많은 사람한테 전달해 주는 책의 제작이 목적인가,

아니.

여기에 하나 더 문제가 있다.

먹은 얼마나 있는가,

종이는 충분한가.

종이.

팔만대장경 목판이 앞뒤 16만 면이면

종이가 16만장이다. 다 찍어 내려면.

이 종이 가격을 생각해 보면 목판 인쇄도 그렇게 만만히 생각할 문제는 아니었음에 틀림없다.

팔만대장정 전질을 열 부만 찍어 뿌려도

종이가 160만 장이 필요하다.

고려시대 내내 팔만대장경을 몇 부나 인쇄했을까?

필자가 팔만대장경은 각판 자체가 목적이라고 생각하는 이유다.

반응형