육국사, 고려실록, 구삼국사

우리는 삼국사기 삼국유사 고려사 동문선 기타 등등

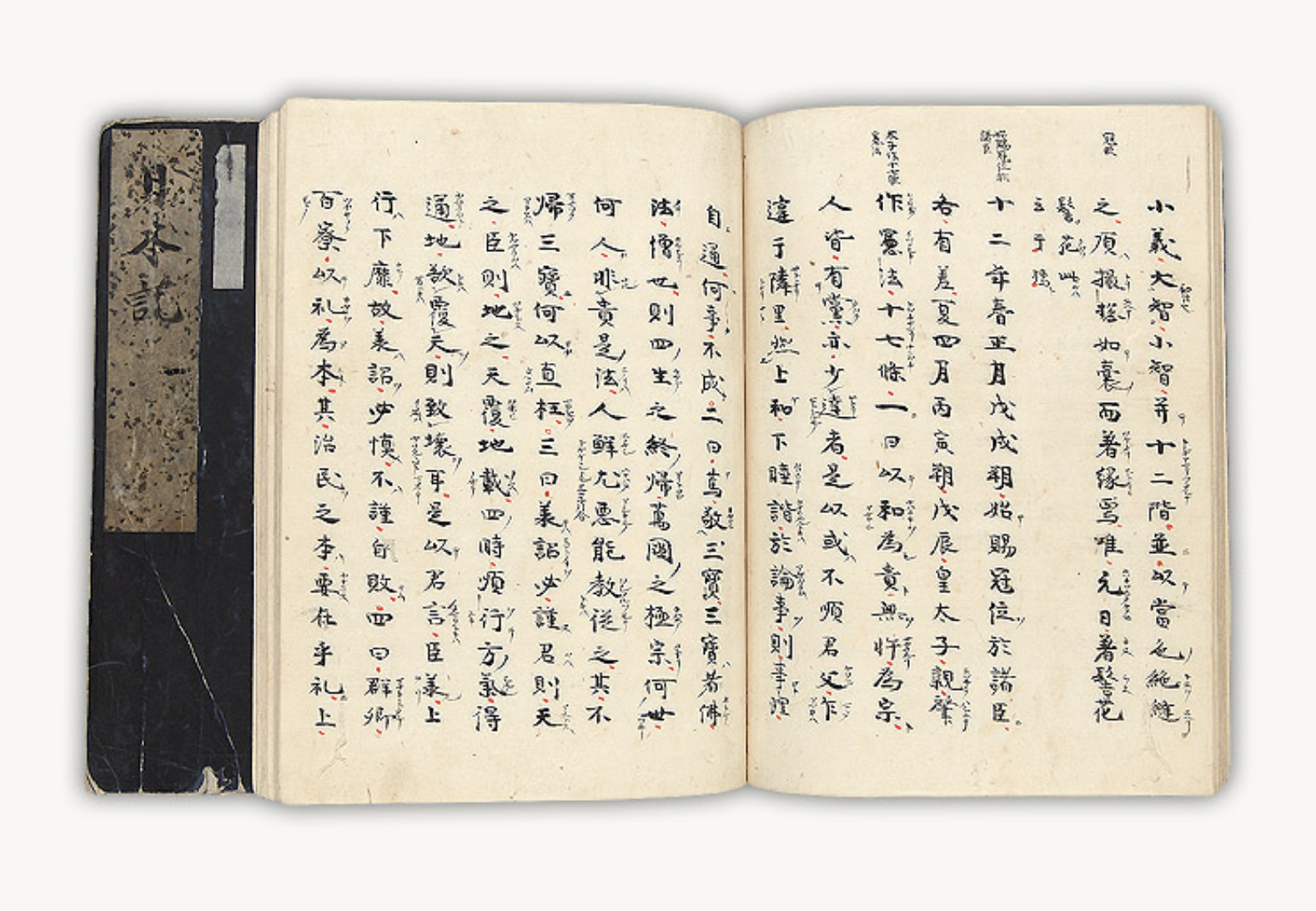

국보로 등재된 거의 모든 책들이 인출되어 나온 것이다 보니

인쇄본에 대해 좀 무감각해지는 감이 없지 않은데,

앞에서도 언급했지만 일본의 경우

헤이안시대까지의 역사를 담은 소위 육국사

모두 필사본으로 에도시대 이전까지 그 상태로 내려왔다.

목판화한 적이 한 번도 없었다는 말이다.

고려시대에 있었다는 실록.

임진왜란때까지 경복궁에 보관하다가 전란 당시 다 태워먹은 것으로 되어 있다만

이게 무슨 인출본일 리가 없다.

필사본이었을 것이다.

일본의 경우 육국사 중에 일본서기를 제외한 나머지는 말이 역사서지

이건 전부 실록이나 다름없는 기록들인데

전부 필사본이었다.

고려실록도 딱 한 부, 필사본이었음은 당연한 이아기겠다.

삼국사기 이전에 있었다는 구삼국사.

인출된 것일까?

필사본이었을 것이다.

구삼국사가 있었다면 통일신라말이나 고려초에 쓰여졌을텐데,

목판으로 찍어내 보급했을 것 같지가 않다.

필사본으로 전해지는 것을 구해서 봤을 것이고,

삼국사기는 김부식이 이를 토대로 지어낸 후 얼마지나지 않아

이미 목판으로 인쇄하여 보급되었을 테니

결국 삼국시대 관련한 역사서가 제대로 퍼져 나간 것은 삼국사기 이후로

이전의 모든 사료가 전부 사라진 것은

어찌보면 당연한 일이겠다.

애초에 전부 필사본이었을 테니 그 당시에 이미 몇부 안 남아 있었을 것이라는 뜻이다.

이렇게 보면

우리에게 전해져 오던 역사서들이 망각에서 구출되어 전해지기 시작한 시기는

결국 어쨌건 목판과 활자가 동원되면서부터였을 것이겠다.

이 글의 결론?

목판본을 간단하게 생각하지 말자는 것이다.

책이 목판본으로 존재하는 것은 당연한 일이 아니다.

필사본으로 남기는 것이 훨씬 자연스럽고 경제적으로도 타당한 일인데

그걸 굳이 목판으로 만들어 찍는 것

이건 전혀 당연한 일이 아니고

도대체 왜 그렇게 했는지 한 번 따져 볼 필요가 있다, 그 말이겠다.

목판으로 찍고 안찍고는 목판 인쇄 기술이 있냐 없냐의 문제가 아니다.

경제적인 문제를 고려하지 않을 수 없는데

그럼에도 불구하고 굳이 돈 문제 신경 안쓰고 찍었다면

그건 목판 수립 자체가 경제적 고려를 떠나 있었다는 이야기겠다.

팔만대장경?

그 존재가 우리 생각처럼 당연한 것이 전혀 아니다.

나라 크기나 수요를 생각하면 대장경 조판을 두 번씩이나 반복할 일이 아니라

찍어낸데 가서 일본처럼 얻어오는 게 더 싸게 먹혔을 것이다.

필자가 보기엔 팔만대장경 조판 한 다음 정말 전질 인쇄 많이 못 찍은 것 같은데

이쯤되면 팔만대장경 판목 수립 그 자체가 목적이 아니었나 그 뜻이다.

*** editor's note ***

나는 데코레이션으로 본다.

상업성은 전연 없고 개똥폼내기 말이다.