글쓰기에서도 문장의 처음이 고민이 되듯, 전시에서도 처음이 고민된다. 여기서 처음이라고 하는 것은 여러 가지가 포함된다.

이를테면 전시 프롤로그. 전시장의 색, 전시 파사드 등과 같은 것.

관람객이 전시장에 와서 처음으로 맞닥뜨리는 것이기에, 어떻게 하면 첫 인상을 좋게 보일까라는 점이 학예사가 하게 되는 고민이다. 특히 전시 파사드는 단순히 전시장 입구라는 것에서 벗어나, 일종의 포스터 같은 성격을 띤다는 점에서 신경을 계속 쓰는 존재다.

어떤 이미지를 대표 이미지로 보여줄 것인가는 결국 이 전시 주제가 무엇인지를 함축하는 일일 터다. (물론 그렇지 않은 경우도 있지만) 특히나 상설전시에서 파사드는 너무 과하지 않으면서도 사람들을 유인해야 하고, 주제도 은근슬쩍 보여주어야 한다는 점에서 난이도가 있다고 할 수 있을 것 같다.

이곳의 파사드를 무엇으로 해야 할 것 같냐는 질문을 받고

우리 상설전시는 ‘조선시대’ 다음으로 ‘대한제국기의 서울’을 다루고 있다. 그때 파사드는 환구단을 라인그래픽으로 해서 꾸민 상태였다. 환구단은 고종이 대한제국을 선포하던 바로 그 장소다. 그러니 이 전시장부터는 ‘대한제국기를 다뤄요’라고 하는 시그널이 된다.

지난 번에도 썼지만, 상설전시 개편을 준비하던 때가 있었다. 개편을 위해 몇 분 자문위원이 오셨는데, 당시 자문위원으로 모신 P 교수님이 잠시 상설전시실에서 보자며 나를 호출하시는 것이 아닌가. P 교수님의 소문은 익히 들었다. 무서운 분이시라고.

대체 무슨 이야기를 하시려는 걸까하고 긴장하며 상설전시실을 올라갔더니, 상설전시실을 한 바퀴 돌아보자고 하셔서 마음을 놓았다. 교수님은 내게 하고 싶은 말이 많으신 모양이었다. 우리는 1존에서부터 4존까지를 돌았는데, 교수님께서는 전시실 곳곳을 설명하시며 이렇게 말씀하셨다. 상설전시는 하나만 개편해서는 되는 것이 아니라고. 하나의 큰 맥락에서 이야기가 이어져야 하는 것이라고.

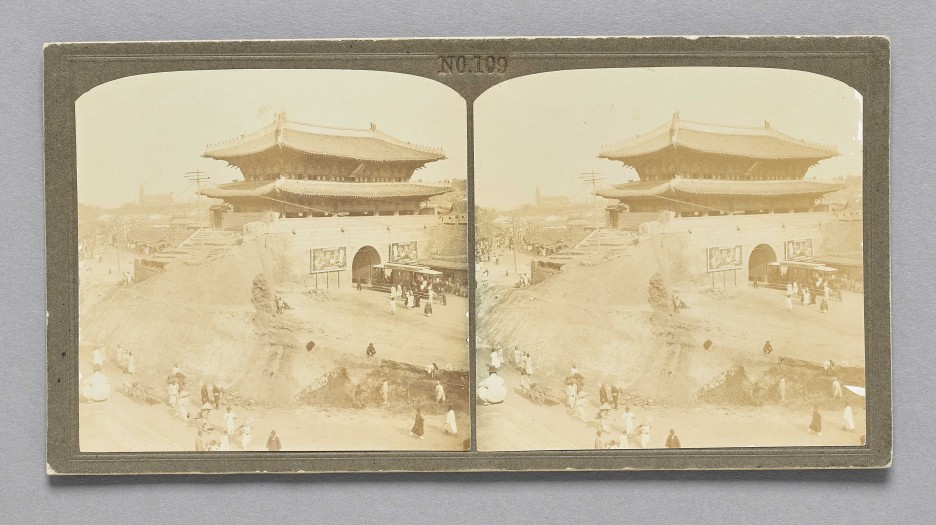

그러면서 대한제국기 서울이 주제인 2존에서 멈추어 서셨다. 당시 2존 파사드는 황궁우를 라인그래픽으로 해놓은 것이었다. 대한제국기 고종이 황제국을 선포한 그 의미를 보여주려는 의도였을 것이다. P 교수님께서는 그걸 보시더니, 여기서는 어떤 것을 강조하면 좋겠냐고 물으셨다. 순간 멍해져서 아무 말도 못하니, 본인이라면 ‘전차’를 앞에 내세울 것 같다고 하셨다.

왜 전차인걸까.

단지 대한제국 때 들어왔다고 하여 대표 이미지로 쓸 수는 없다. 이 시대를 대표하는 이미지가 되려면 당위성이 있어야 한다. 교수님은 그 당위성을 한성이라는 도시의 윤곽을 변화시켰다는 점에서 찾으셨다.

“여기는 도시를 보여주어야 하는 곳이잖아. 전차가 들어와서부터 서울의 도시 계획이 생기고, 도시가 바꼈던거야. 그러니 나라면 입구에 전차를 엄청 크게 세울 거다.”

다시 만난 전차

그 뒤로 나는 전차는 새까맣게 잊고 있었다. 조선시대만 생각해도 버거웠기에, 그 말은 머리 한 쪽으로 미루어두었던 것이다.

다시 전차라는 존재가 머리에서 떠오르기 시작하기는 2019년의 일이다. 사람의 일이라는 것은, 그때는 몰라도 저 멀리서 조망하면 결국 이어지는 것인가 싶기도 했다. 내가 전차를 주제로 전시를 맡았기 때문이었다. 한 켠에 치워둔 교수님 말이, 갑자기 어디선가 스멀스멀 떠오르기 시작했다.

‘맞아. 이걸 보여줘야지.’

그게 나의 전시의 메인이었다.

‘서울과 전차의 관계에 대해 보여주자. 전차가 서울의 풍경을 어떻게 바꾸어놓았는지를 보여주자.’

이것이 전시 주제를 받았을 때부터 갖고 있었던 생각이었다.

지금은 서울의 경계를 물리적으로 보여주는 장치가 없지만, 조선시대에는 그러한 장치가 존재했다. 그것은 바로 ‘한양도성’이다. 도성 기능은 ‘경계’를 짓는 데서 시작한다. 그 경계를 통해 적을 막기도 하지만, 최종적으로는 왕의 위엄을 보여주는 것이 목적이다.

전차 또한 교통수단이기는 했지만, 대한제국의 근대화를 꾀하고 한편으로는 ‘보여주려’했다는 점에서 어떤 측면에서는 도성의 성질과 비슷한 면이 있다. 그것이 성공적이든 아니든 간에 전차는 제국의 위용을 드러내려했던 방편이기도 했었기 때문이다. 황궁을 둘러싸며 지나가는 전차 선로는 확장된 도로와 함께 이곳이 제국의 수도이구나라는 것을 느끼게 했다.

아이러니한 것은 ‘제국의 상징’으로 만들어진 전차가 ‘왕조의 상징’인 한양도성을 일부 훼철시키는 원인이 되었다는 것이다. 전차가 달리기에는 도성은 장애물이었다. 당장 동대문을 떠올리면 이 말이 이해가 될 것이다. 문 앞의 옹성으로 전차가 빠져나갔었으니 말이다. 그 외에도 문 이외의 곳으로 노선을 늘리려 해도 성벽은 전차 사업을 하기는 난감한 요소였을 것이다. 결국 전차 선로를 가설하기 위해, 그리고 도시를 확장하기 위해 성벽 일부를 허물기 시작했다.

전차 선로는 계속 뻗어나가서 나중에는 10개 이상의 노선으로 확장되었다. 서울이 확장되는 만큼 전차 선로도 늘어났다. 전차 선로는 일종의 도시의 윤곽선 같은 것이었다.

그럼에도 고민했던 것은

그런데 재미가 없었다. 한 줄로 요약되는 느낌이랄까. 애초에 내가 생각했던 ‘전차가 서울의 풍경을 어떻게 바꾸었을까’라는 질문에는 도시의 확장뿐만 아니라 전차 안에서 바라본 서울의 풍경도, 사람들의 생활 변화도 들어있었다.

전차는 사람들에게 ‘속도’에 대한 것을, ‘시간’에 대한 것을 알려주었다. 또한 ‘여가’라는 즐길 수 있게도 했다. 서울의 외곽으로 전차가 사람들을 실어 나르면서, 사람들은 보다 쉽게 외곽에서 하이킹 등을 하며 여가를 보낼 수도 있었다.

사실 이것이 주가 되었어야 했다는 생각은 지금도 하고 있다. 어쨌든 충분치는 않았지만, 할 수 있는 만큼은 사람 이야기를 넣었다.

전시가 오픈하고는 P 교수님이 찾아오셨다. 혼날 줄은 알았는데, 역시나 아니나 다를까 전시 바로 첫 번째 부분부터 말씀하셨다.

“이게 아냐. 전차의 도입이 아니라 처음에는 가마와 전차를 대비시켜서 사람들이 ‘속도’라는 측면에서 얼마나 놀라워했는지, 이전과 어떻게 달라졌는지를 보여줬어야지.”

그래도 교수님은 이 말도 덧붙이셨다.

“그래도 수고했다.”

교수님의 수고했다는 말에는 여러 의미가 포함되었다는 것을 알고 있다. 그러니 되었다. ‘이 전시는 그래도 괜찮았어’라고 나는 스스로에게 말해주었다.

*** previous article ***

'J의 특별하지 않은 박물관 이야기' 카테고리의 다른 글

| 모던걸과 모던보이, 경성 사람 (2) | 2024.04.07 |

|---|---|

| 한양 사람들로 보는 한양(3): 준비하다가 엎어진 상설전 개편 (0) | 2024.03.31 |

| 한양 사람들로 보는 한양(2): 한양에는 군인이 얼마나 살고 있었을까 (19) | 2024.03.17 |

| 한양 사람들로 보는 한양(1): 한양의 여성들과 한양 (2) | 2024.03.10 |

| 서울을 보는 또 하나의 프레임 (3) | 2024.03.03 |

댓글