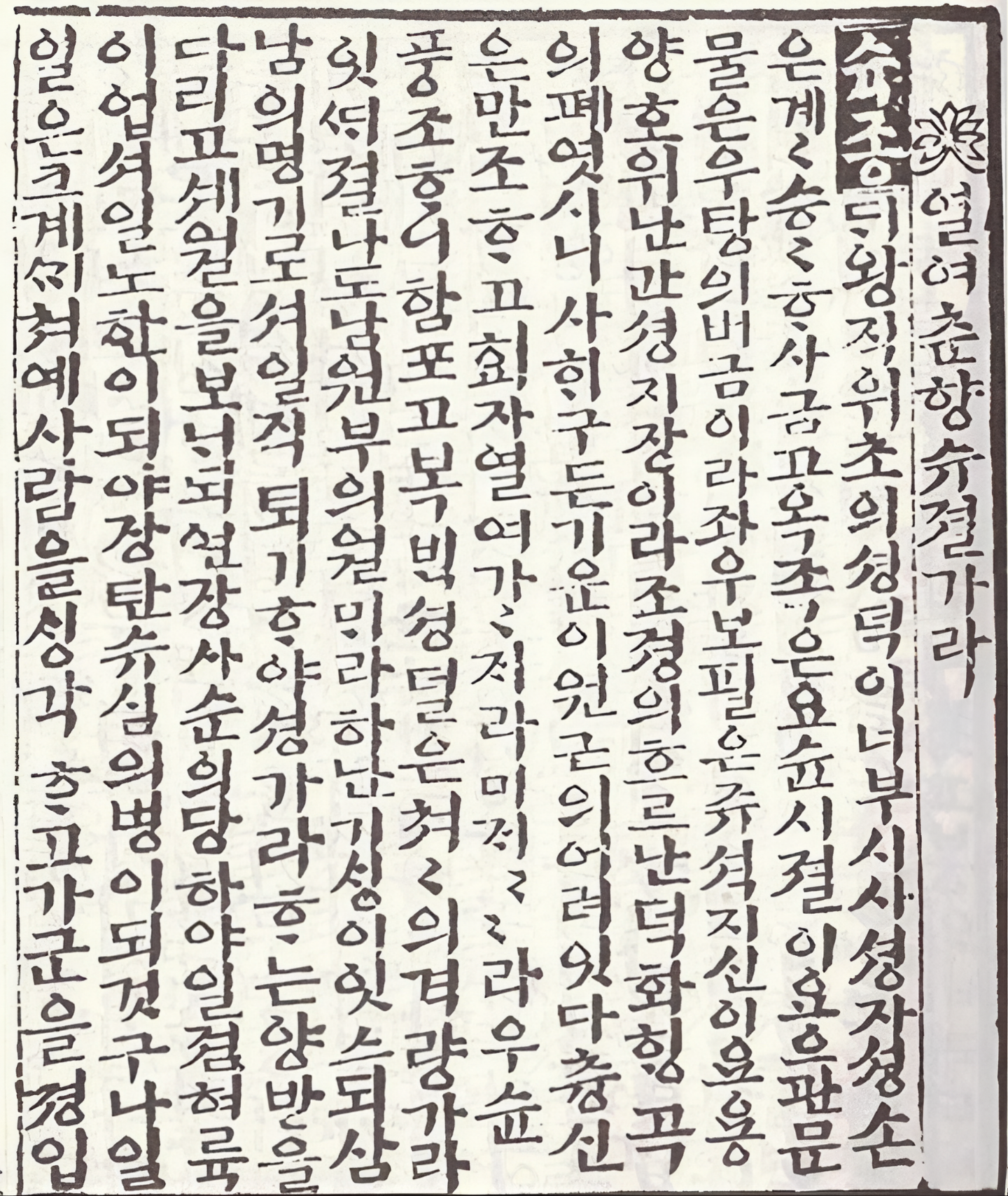

우리의 경우에도 유난히 아름답다고 절찬받는 필사본이 있다.

필자가 보기에 의궤 같은 것이 그렇다.

외교적 문제로 의궤가 이슈가 될 때마다 항상 같이 나오는 이야기는 아름다운 책이란 것이다.

왜 그럴까.

필사본이 최종본이었기 때문이 아닐까.

필사본이 판각이나 활자인쇄를 위한 매뉴스크립트인 경우에는

그 필사본에 공을 들일 이유가 없다.

요즘이야 워드프로세서가 있어 다르지만

필자가 학생 때에도 원고지에 글을 쓰는 경우가 완전히 사라지지 않았다.

필자 기억에 워드가 본격적으로 학생들 사이에서 퍼져나간 것이 대략 80년대 후반 연간이었는데

이전에는 종이에 글을 썼다.

물론 이걸 남에게 읽히는 최종본이라고 생각하는 사람들은 손으로 정성스럽게 정서했을 것이다.

그렇지 않을때 원고지 악필의 전설은 그렇게 생겨나는 것이다.

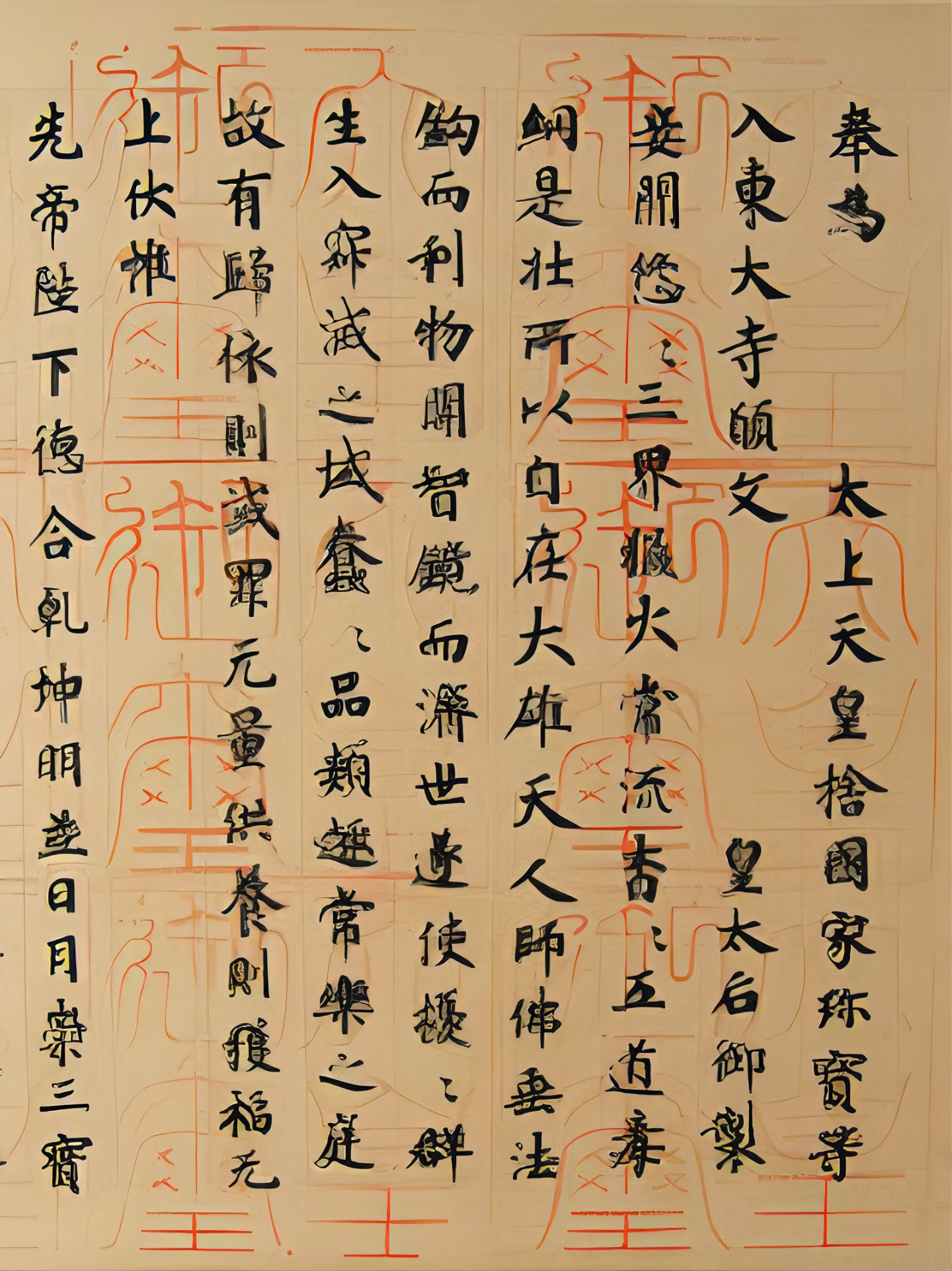

반면 일본의 필사본은 아름답다.

그것 자체가 최종본이었다는 뜻이 되겠다.

따라서 완성본의 정서된 수준이 남다르다는 생각을 한다.

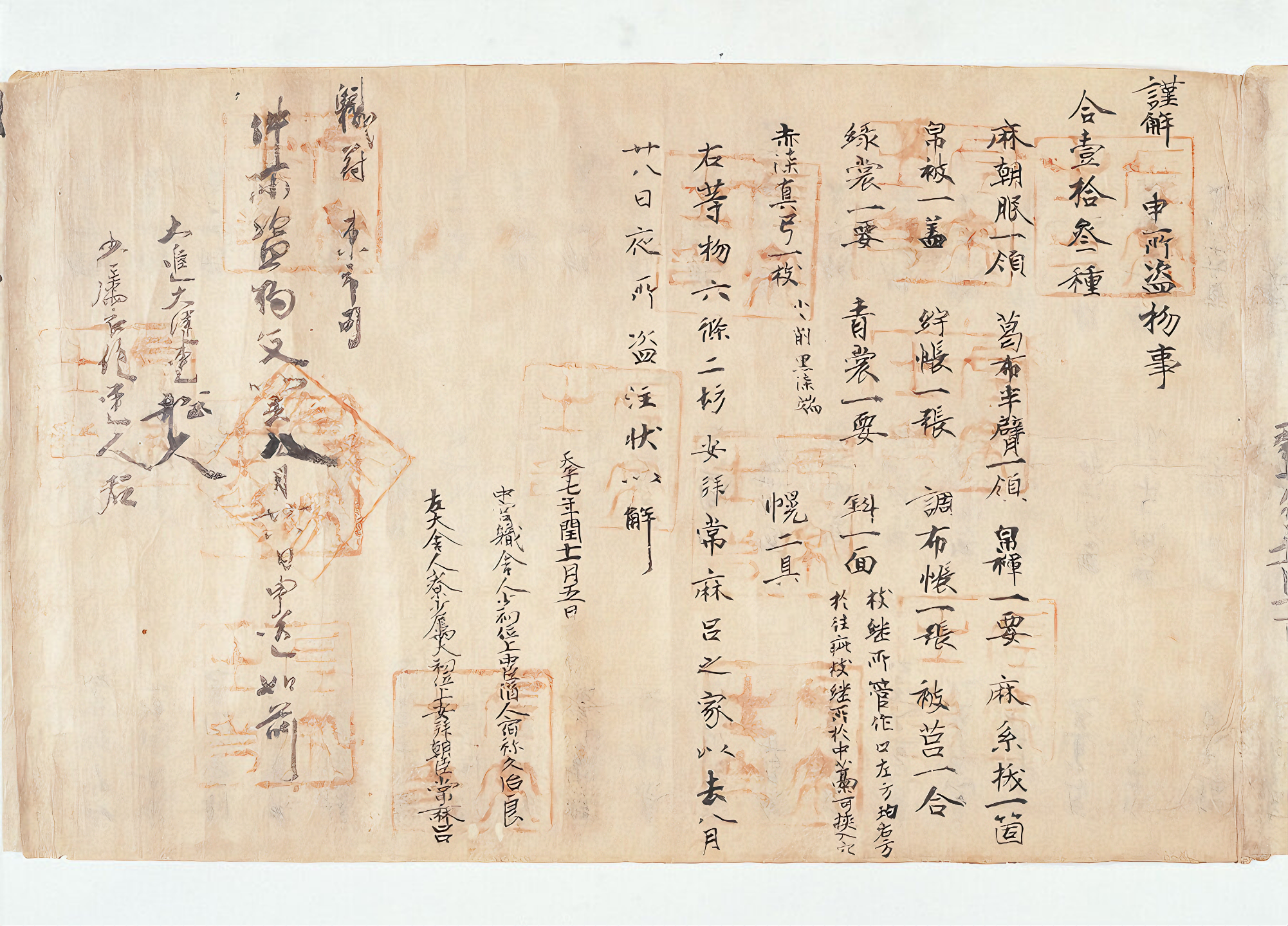

이렇게 보면 한국과 일본 전통사회에서의 필사본은

같은 필사본이지만 애초에 목적 자체가 달랐던 셍이다.

목적이 달랐으니 최종 산물이 달라지고

한국의 경우에는 필사본은 최종본을 위한 중간단계이므로 아예 세초하거나

불에 태워버리거나

그것도 아니면 너덜너덜한 수고본으로 나오는 것이 아닐까.

대동운부군옥이 처음 쓰여진 후에 수백년을 기다리다 마침내 판각되었는데

아마 그 글을 처음 쓴 분이나 그 후손분들 중 누구도

수고본이 끝이라고는 아무도 생각하지 않았을 것이다.

필사본 조차도 다른 문화에서는 다른 성격을 갖는다.

'신동훈의 사람, 질병, 그리고 역사' 카테고리의 다른 글

| 갱지의 추억 (1) | 2025.02.14 |

|---|---|

| 필사, 활자, 목판 이야기를 마무리 하며 (0) | 2025.02.12 |

| 중국에는 오래된 금속활자본이 발견될까 (0) | 2025.02.12 |

| 활자인쇄의 경제성 (1) | 2025.02.11 |

| 다양한 제책 기술: 폼잡는 목판 (0) | 2025.02.11 |

댓글